Einleitung

Die Nutzung von Komplementärmedizin steigt in der Schweiz seit Jahren an, wie es die Swiss Health Surveys seit 2007 regelmässig dokumentieren(1). Dabei gehört die Homöopathie zu den drei am häufigsten nachgefragten komplementärmedizinischen Methoden(2, 3). Zahlreiche nationale und internationale Studien belegen, dass die Homöopathie auch bei Kindern und Jugendlichen zu den am häufigsten angewendeten komplementären Therapieverfahren gehört(4-14). Dies betrifft alle Bereiche von der Grundversorgung(7, 8, 14) bis zur hoch spezialisierten Medizin(5, 9, 10, 13). In einer Umfrage unter schweizerischen Kinderärzt:innen konnten Huber et al. zeigen, dass die Homöopathie neben der Phytotherapie die am häufigsten verschriebene bzw. empfohlene komplementärmedizinische Methode ist und auch bei der Nutzung für sich selbst und die eigene Familie ganz oben steht(8).

Die Basis einer homöopathischen Behandlung bildet die Verschreibung von Arzneimitteln nach dem Ähnlichkeitsprinzip. Dieses von Samuel Hahnemann (1755-1843, Begründer der Homöopathie) aufgestellte Prinzip besagt, dass zur Behandlung bestimmter Symptome erkrankter Personen ein Arzneimittel eingesetzt werden soll, welches in gesunden Probanden möglichst ähnliche Symptome erzeugt. Homöopathische Arzneimittel werden in der Regel in potenzierter Form verschrieben, d.h. die Ausgangssubstanz wird nach einem definierten Verfahren seriell verdünnt und dabei unter Einsatz mechanischer Energie intensiv gemischt.

In der Schweiz erhältliche homöopathische Präparate müssen die Vorgaben der Komplementär- und Phytoarzneimittelverordnung (KPAV) erfüllen(15). Die Herstellung homöopathischer Präparate richtet sich nach in der Schweiz anerkannten Arzneibüchern (u.a. der Europäischen Pharmakopöe(16), dem Deutschen Homöopathischen Arzneibuch(17) und der Pharmacopée Française(18)). Homöopathische Präparate werden aber nicht nur in der Homöopathie, sondern auch in der Phytotherapie und der Anthroposophischen Medizin eingesetzt.

In diesem Beitrag beleuchten wir zunächst die Kontroverse um die Homöopathie sowie den aktuellen Forschungsstand, und möchten danach aufzeigen, wie diese praktisch-therapeutisch in einer kinderärztlichen Grundversorgerpraxis eingesetzt werden kann.

Homöopathie – umstritten?

Während die Homöopathie in der Schweizer Bevölkerung zu den am häufigsten nachgefragten komplementärmedizinischen Verfahren gehört, sind in der Publikumspresse immer wieder Beiträge zu finden, welche die Position vertreten, dass die Homöopathie unwissenschaftlich sei und dass die medizinischen Effekte der Homöopathie primär auf den Placebo-Effekt zurückzuführen seien(19). In der wissenschaftlichen Fachliteratur finden sich hingegen nur wenige Arbeiten, welche die Grundprinzipien der Homöopathie kritisieren; eine kürzlich publizierte systematische Übersichtsarbeit fand nur 15 diesbezügliche Artikel in den letzten 60 Jahren(19).

Die konzeptionelle Kritik an der Homöopathie richtet sich vor allem auf den Einsatz von potenzierten Arzneimitteln im Sinne spezifisch wirksamer Arzneimittel. Aufgrund des Herstellungsverfahrens, welches die Ausgangssubstanz aus chemischer Sicht oft über die Grenzen pharmakologisch denkbarer Wirksamkeit hinaus verdünnt, wird diesen Arzneimitteln entsprechend nur eine Placebo-Wirkung zugebilligt(19).

Aus homöopathischer Sicht läuft diese Kritik jedoch aus verschiedenen Gründen ins Leere. Erstens ist die primäre Basis der homöopathischen Verschreibung das Ähnlichkeitsprinzip; der Einsatz hoher Potenzierungen ist aber nicht obligat, da grundsätzlich auch mit Tiefpotenzen wie einer D3, D4 oder D6 (mit chemisch nachweisbaren Inhaltsstoffen) homöopathisch therapiert werden kann. Zweitens versteht sich die Homöopathie als Regulationsmedizin, d.h. die eigentliche Wirkursache (die Causa efficiens im Sinne von Aristoteles) homöopathisch-medizinischer Wirkungen ist die Reaktion der Patient:innen. Das homöopathische Arzneimittel wird als spezifischer Reiz (Information, Causa formalis im aristotelischen Sinn) verstanden. Dies unterscheidet das Wirkprinzip homöopathischer Präparate fundamental von dem konventioneller, pharmakologisch aktiver Medikamente, die als Wirkursache (Causa efficiens) im Körper des:der Patient:in selbst etwas direkt kausal bewirken sollen (etwa bestimmte Rezeptoren zu blockieren).

Hier kann nun eingewendet werden, dass dieses Konzept homöopathischer Arzneimittel als primär informationell wirksame Agenzien ein vielleicht schönes, aber doch sehr theoretisches Konstrukt sei. Gibt es denn Evidenz für eine solche Wirksamkeit? An dieser Stelle soll der Stand der Forschung zur Homöopathie kurz zusammengefasst werden. Eine laufend aktualisierte und ausführliche Übersicht ist auf der Homepage des Instituts für Komplementäre und Integrative Medizin der Universität Bern zu finden, auf welcher auch der folgende synoptische Text beruht(20).

Stand der präklinischen Forschung zur Homöopathie

Wenn homöopathischen Arzneimitteln eine spezifische informationelle Struktur zukommen soll, müsste diese im Prinzip mit konventionellen physikalischen Methoden messbar sein. Eine kürzlich durchgeführte systematische Übersichtsarbeit kam zum Schluss, dass in der Tat Hinweise auf spezifische physikalische Eigenschaften homöopathischer Präparate vorliegen(21-23). 134 Publikationen, die über 203 Experimente berichteten, konnten detailliert analysiert werden. Davon beobachteten 147 (72%) physikalisch messbare Eigenschaften homöopathischer Präparate. Beschränkt man den Datensatz auf qualitativ hochwertige Experimente, wurden in 23 von 29 Experimenten (79%) spezifische Eigenschaften homöopathischer Präparate im Vergleich zu Kontrollen beobachtet. Es liegt also empirische Evidenz für besondere, physikalisch messbare Eigenschaften homöopathischer Präparate vor; es fehlt aber ein theoretisches Modell, das die Grundlage für eine Erklärung spezifischer, insbesondere informationeller Wirkungen homöopathischer Präparate bildete. Die vorhandene experimentelle Evidenz ist aber sehr vielversprechend und legt weitere vertiefte Untersuchungen nahe.

Es sind mehr als 1000 Untersuchungen zu präklinischen Wirkungen homöopathischer Präparate bekannt(24, 25), dies anhand von in vitro Modellen, Bioassays mit Pflanzen sowie Tierversuchen.

Der letzte Review zu in vitro Modellen identifizierte 58 Publikationen, die über 67 Experimente berichteten(26). 34 von 44 als höherwertig eingestufte Experimente beobachteten Effekte homöopathischer Präparate versus Placebo. Immunologische Assays mit basophilen Granulozyten scheinen der vielversprechendste experimentelle Ansatz zu sein, gefolgt von enzymatischen Assays. Zellkulturen reagierten weniger deutlich auf homöopathische Präparate. Untersuchungen mittels DNA-Microarrays und real-time PCR ergaben erste Hinweise auf eine Modulation der Genexpression(27).

Pflanzenbasierte Bioassays werden seit langem in der homöopathischen Grundlagenforschung eingesetzt. Neuere systematische Übersichtsarbeiten identifizierten 192 Publikationen, die 202 experimentelle Studien beschreiben, die hinsichtlich der Berichtsqualität bewertet wurden(28). Innerhalb der Studien mit ausreichender Berichtsqualität verwendeten 42 experimentelle Studien statistische Methoden sowie adäquate Kontrollen, um spezifische Wirkungen homöopathischer Präparate gegenüber Placebo zu identifizieren. Vierzig dieser 42 Studien (95%) ergaben empirische Evidenz für spezifische Effekte.

Mit rund der Hälfte aller Publikationen machen Tierversuche den größten Teil der homöopathischen Grundlagenforschung aus. Aufgrund der großen Anzahl von Publikationen und Studien ist dieses Forschungsgebiet aber derzeit nicht vollständig aufgearbeitet. Es gibt allgemeine systematische Übersichtsarbeiten aus den letzten Jahren(29, 30) sowie themenspezifische Metaanalysen in den Bereichen experimentelle Toxikologie, Verhaltensforschung und Metamorphose(31-33). Diese drei Metaanalysen ergaben Evidenz für spezifische Effekte homöopathischer Präparate gegenüber Placebo.

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass homöopathische Präparate in einer großen Anzahl von präklinischen Untersuchungen spezifische Wirkungen und auch physikalisch messbare Eigenschaften zeigten, die sie von Placebo unterschieden.

Stand der klinischen Forschung zur Homöopathie

Zurzeit sind mehr als 450 randomisierte kontrollierte klinische Studien (RCT’s) und mehr als 150 nichtrandomisierte Kohortenstudien zu homöopathischen Interventionen bekannt(34), die in verschiedenen systematischen Reviews und Metaanalysen zusammenfassend ausgewertet wurden, sowohl indikationsübergreifend als auch indikationsbezogen.

In einer systematischen Übersichtsarbeit analysierten Hamre et al. indikationsübergreifende Metaanalysen randomisierter kontrollierter Studien zu homöopathischen Behandlungen im Vergleich zu Placebo hinsichtlich der Ergebnisse und der methodischen Qualität(35). Es wurden sechs Metaanalysen identifiziert, die individualisierte(36, 37), nicht-individualisierte(38) und generell homöopathische Behandlungen(39-41) abdecken. Für die drei Metaanalysen mit einem als gering eingestuften Verzerrungsrisiko(36, 38, 39) zeigte die Analyse aller Studien in allen drei Fällen einen signifikanten positiven Effekt homöopathischer Präparate im Vergleich zu Placebo. In Sensitivitätsanalysen, die sich auf qualitativ hochwertige Studien beschränkten, blieb der Effekt in zwei Metaanalysen zur individualisierten Homöopathie(36) und generell zur Homöopathie(39) signifikant und war in einer Metaanalyse zur nicht-individualisierten Homöopathie(38) nicht mehr signifikant.

Damit ergaben die indikationsübergreifenden Metaanalysen mit geringem Verzerrungsrisiko insgesamt einen signifikanten Effekt zugunsten der Homöopathie. Die Qualität der Evidenz war moderat bei nicht-individualisierter Homöopathie und hoch bei individualisierter Homöopathie, d.h. wenn die Behandlung nach dem Ähnlichkeitsprinzip mit Einzelmitteln durchgeführt wurde.

Wie schneidet die Homöopathie in Bezug auf Kosten-Nutzen-Analysen ab? Die jüngste systematische Übersichtsarbeit von 2024 analysierte 21 Untersuchungen, die Kosten-Nutzen-Analysen homöopathischer Behandlungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (konventionelle Medikamente, Placebo, keine Behandlung u.a.) durchgeführt haben(42). In 14 von 21 Studien wurde die homöopathische Behandlung bei geringeren oder ähnlichen Kosten als wirksamer oder bei geringeren Kosten als gleich wirksam eingestuft. Eine Studie zeigte keinen Unterschied in Bezug auf Wirksamkeit und Kosten. Sechs Studien zeigten höhere Kosten für Homöopathie; für zwei dieser sechs Studien ergaben spezielle ökonomische Analysen, dass der Nutzen der homöopathischen Behandlung die höheren Kosten kompensierte. Zusammenfassend gesehen zeigte also eine homöopathische Behandlung in 16 von 21 Studien einen Vorteil relativ zur Vergleichsgruppe. Obwohl in einigen Studien methodische Schwächen identifiziert wurden, sind die Ergebnisse sehr interessant und im Einklang mit der Erstattung ärztlicher homöopathischer Leistungen aus den Mittel der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) in der Schweiz.

Fasst man den aktuellen Stand der präklinischen und klinischen Forschung zur Homöopathie zusammen, kann man schlussfolgern, dass homöopathische Präparate spezifische Wirkungen zeigen, die sich von Placebo unterscheiden, wenn sie adäquat eingesetzt werden (d.h. bei qualifizierter Verschreibung in der klinischen Anwendung und in entsprechenden präklinischen Versuchsanordnungen), und dies bei einem sehr wahrscheinlich günstigen Kosten-Nutzen-Profil.

Klinische Forschung zur Homöopathie in der Pädiatrie

Den Autoren ist kein systematischer Review zur Anwendung der Homöopathie in der Pädiatrie bekannt. Aus diesem Grund sollen im Folgenden einige besonders interessante klinische Studien exemplarisch dargestellt werden.

Jacobs et al. publizierten 2003 eine Metaanalyse von drei RCT’s zur klassisch-homöopathischen Behandlung der Diarrhöe bei Kindern(43). In dieser Metaanalyse ergaben sich signifikante Reduktionen der Dauer des Durchfalls (3.3 vs. 4.1 Tage, p=0.008) sowie der Anzahl Stuhlgänge (2.7 vs. 3.4, p=0.004) durch die homöopathischen Präparate im Vergleich zu Placebo. Die am häufigsten (in 80% der Fälle) verschriebenen homöopathischen Medikamente waren Podophyllum, Arsenicum album, Sulphur, Chamomilla und Calcarea carbonica (alle in C30). Die Medikamente wurden anhand der individuellen Symptomatik gewählt (z.B. Zeitpunkt der Diarrhöe, Verbesserung durch Wärme oder Kälte, Durst, Hunger, Verlangen nach kalten oder warmen Getränken, etc.). Ein darauf aufbauender RCT desselben Studienteams zur Untersuchung der Wirkung eines homöopathischen Komplexmittels (aus Podophyllum, Arsenicum album, Sulphur, Chamomilla und Calcarea carbonica, alle in C30) ergab interessanterweise keine signifikanten Effekte – weder auf die Dauer der Diarrhöe noch auf die Anzahl Stuhlgänge(44).

Frei et al. publizierten 2005 eine Studie zur klassisch-homöopathischen Behandlung von ADHD(45). In dieser Studie wurde eine einarmige Kohortenstudie zur Bestimmung des individuell angezeigten Homöopathikums und der real-world-effectiveness der homöopathischen Behandlung kombiniert mit einer verblindeten randomisierten Cross-Over-Studie der homöopathischen Mittel vs. Placebo. In der Kohortenstudie konnte für 70 von 83 Kinder (84%) eine klinisch relevante Verbesserung der Symptomatik (erfasst mit dem Conners’ Global Index, Reduktion um mindestens 50% oder 9 Punkte) erzielt werden. Es kamen 17 unterschiedliche Homöopathika zum Einsatz (am häufigsten wurden Calcarea carbonica, Sulphur, Chamomilla, Lycopodium und Silicea verschrieben). Im RCT ergab sich eine signifikante Differenz zugunsten der homöopathischen Präparate (p<0.05).

Homöopathie in der Praxis am Beispiel viraler Infekte

Virale Infekte sind das häufigste medizinische Problem in der kinderärztlichen Praxis. Konventionell-medizinisch besteht lediglich die Möglichkeit, die Symptome zu lindern, die Heilung können wir nicht beschleunigen. Gerade bei Husten sehen wir manchmal sehr langwierige Verläufe. In meinem ersten Praxisjahr als Pädiater und Hausarzt erlebte ich (HF) dieses Problem in voller Schärfe. Nach mühsamen Versuchen, hustende Kinder mit allen zur Verfügung stehenden konventionellen Mitteln zu heilen, erzählten mir Eltern, sie seien schliesslich zum Homöopathen gegangen, und der hätte das Problem innert Kürze gelöst. Als Arzt hat man zwei Möglichkeiten, auf eine solche Information zu reagieren: man kann die Sache als Humbug abtun – oder ihr nachgehen, sich Kenntnisse darüber erwerben und erste eigene Versuche mit der Homöopathie machen. Trotz meiner hämatologisch-onkologischen Vorprägung habe ich den zweiten Weg gewählt. Initial war ich sehr skeptisch, bald aber überrascht, dass ich tatsächlich Wirkungen beobachten konnte. Heute, fast 37 Jahre später, behandeln wir virale Infekte, psychosomatische Erkrankungen und bei gegebener Indikation auch andere Krankheiten sehr oft homöopathisch, verwenden aber – wenn nötig – auch konventionelle Medikamente. Beide Methoden haben ihre Stärken und Schwächen und ergänzen sich gegenseitig hervorragend im Sinne der integrativen Medizin. Sie zur Verfügung zu haben, ist nicht nur sehr interessant, es erweitert auch die therapeutischen Möglichkeiten enorm.

Mononucleosis infectiosa, ein best-practice Beispiel

Der 15-jährige Louis hat seit 2 Tagen 40° Fieber, Schnupfen mit gelbem Sekret, Husten sowie Schluck- und Bauchschmerzen. Im Status findet sich ein weisser Belag auf den Tonsillen, die cervikalen Lymphknoten sind geschwollen und die Milzkuppe palpabel. Im Blutbild Nachweis einer Monocytose, CRP 35 mg/l.

Es gibt verschiedene Methoden der homöopathischen Mittelbestimmung. In unserer Praxis nutzen wir die Polaritätsanalyse(46), die speziell für Grundversorgerpraxen geeignet ist. Damit ein homöopathisches Mittel heilen kann, muss es die Krankheitssymptome des:der Patient:in möglichst genau abdecken, v.a. die Modalitäten der Krankheit, also die Faktoren, die den Zustand des:der Patient:in bessern oder verschlechtern. Bei Louis fanden wir folgendes:

- Verstärktes Verlangen nach frischer Luft und nach Wärme

- Sitzen zusammengekrümmt bessert die Bauchschmerzen

- Ruhe bessert, Abneigung gegen Bewegung

- Berührung verschlimmert, ist schmerzhaft (Halslymphknoten, Milzkuppe)

- Besserung nach dem Essen

- Schlucken von warmen Speisen ist schmerzhaft.

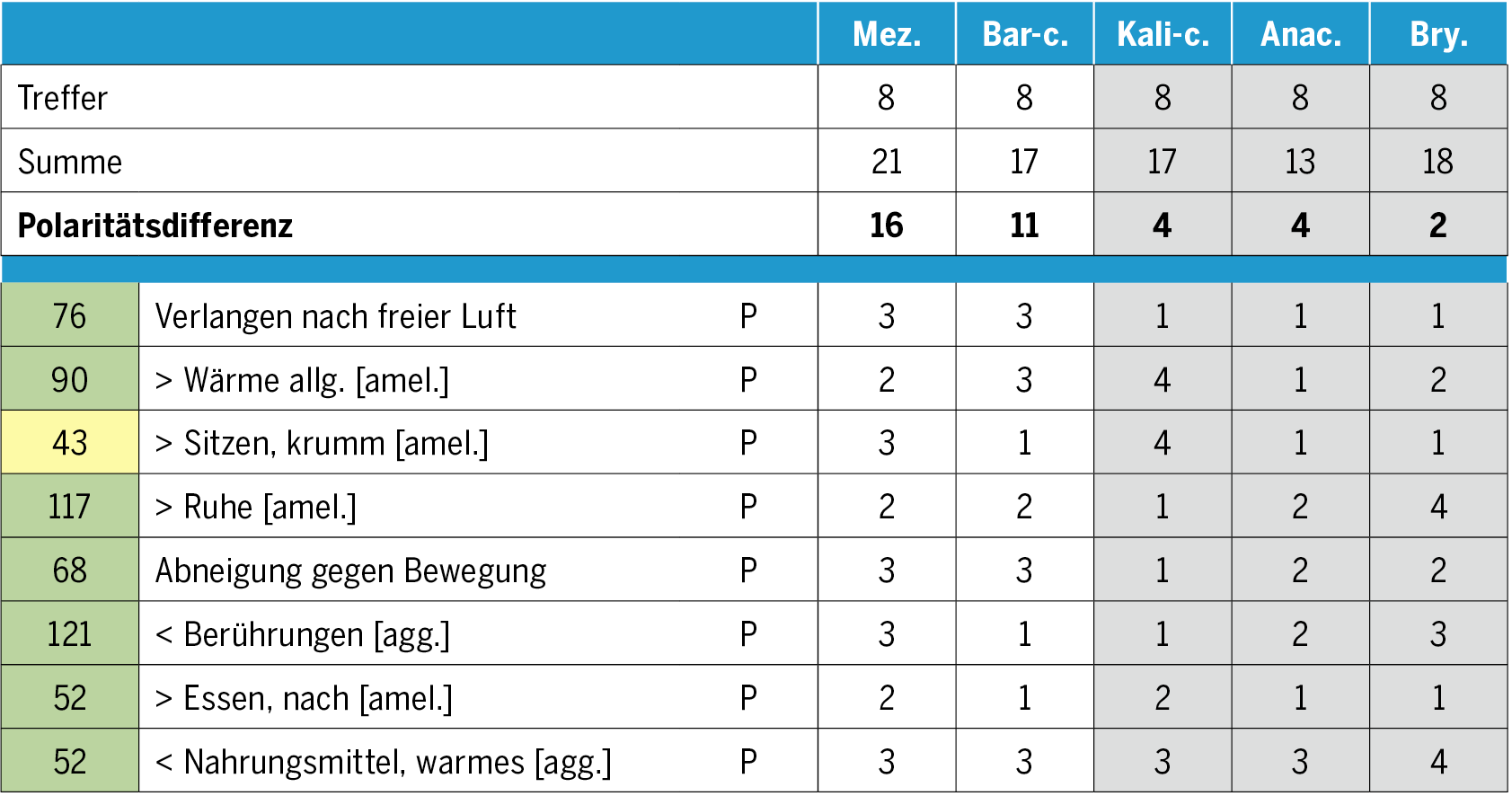

Mit Hilfe einer Software(47) können wir nun das bestpassende homöopathische Mittel bestimmen. Dieser Vorgang wird als Repertorisation bezeichnet (Abbildung 1).

Das bestpassende Mittel ist hier Mezereum (Mez.), das aus der Urtinktur des Seidelbasts hergestellt wird. Louis erhält eine Einzeldosis in der Potenz C 200. Nach der Mittelgabe bessert sich sein Zustand von Stunde zu Stunde. Innerhalb von vier Tagen sind die Schluckschmerzen und die weissen Beläge verschwunden, und nach einer Woche ist er wieder vollständig gesund. Bei einem Spontanverlauf der Mononucleosis infectiosa würden wir erwarten, dass Genesung mindestens zwei bis vier Wochen dauert.

Prospektive Outcome-Studien in der pädiatrischen Praxis

Solche Verläufe sind eindrücklich und prägen einen Behandler natürlich. In unserer Praxis (HF) war es trotzdem wichtig, immer genau zu wissen, was die Homöopathie tatsächlich bewirkt. Wir haben deshalb periodisch prospektive Outcome-Studien zu verschiedenen Krankheitsbildern durchgeführt. Damit die Resultate verglichen werden konnten, mussten zuerst ein einheitliches Dosierungsschema und einheitliche Endpunkte definiert werden.

Intervention und Dosierungsschema

Akut erkrankte Patient:innen erhalten das gemäss homöopathischer Repertorisation bestpassende homöopathische Mittel als Einzeldosis bereits in der Praxis, und sie bekommen zusätzlich eine Reservedosis des zweitbesten Mittels mit nach Hause, das sie einnehmen können, falls die Besserung der Hauptsymptome nach zwei Tagen nicht 50% erreicht hat.

Endpunkte

Ersttreffer: Besserung der Symptomatik um mindestens 50% innerhalb von 48 Stunden nach Gabe des bestpassenden Mittels. Zweittreffer: Besserung durch das Reservemittel nach weiteren 48 Stunden. Keine Reaktion: Besserung nach 4 Tagen weniger als 50%, der:die Patient:in erfordert eine neue Fallaufnahme.

Resultate und Diskussion

Die Abbildung 2 zeigt eine Zusammenfassung der Resultate von verschiedenen Outcome-Studien in unserer Praxis, die insgesamt 223 akut erkrankte Patient:innen umfassten. Untergruppen dieser Analyse wurden bereits anderweitig publiziert(48-50),die hier gezeigte Zusammenfassung jedoch noch nicht. Evaluiert wurden Patient:innen mit Grippe, akuter Mittelohrentzündung, Tonsillitis, Sinusitis, Infekten der oberen und unteren Atemwege sowie Gastroenteritis. Die Daten zeigen, dass 88% der Patient:innen mit akuten, viralen Erkrankungen unter alleiniger homöopathischer Therapie nach vier Tagen eine Besserung von über 50% aufweisen und bis zur vollständigen Heilung keine weitere Behandlung brauchten. Nur 12% Prozent der Patient:innen benötigten eine Folgekonsultation. Wie bei jeder Studie über akute Erkrankungen lässt sich auch hier die Zahl der Spontanheilungen nicht beziffern. In Teilstudien über die H1N1-Grippe und die akute Otitis media konnte aber gezeigt werden, dass Patient:innen mit einer individualisierten homöopathischen Behandlung deutlich schneller schmerz- oder symptomfrei sind, als das mit Placebo zu erwarten wäre(48, 50).

Praktische Aspekte einer homöopathischen Behandlung

Häufig besteht die Annahme, dass homöopathische Behandlungen mit einem grossen Zeitaufwand verbunden und somit für den Alltag einer Grundversorgerpraxis ungeeignet sind. Es gibt in der Homöopathie aber verschiedene Methoden der Mittelbestimmung, darunter auch solche, die ins Zeitbudget eine:r Kinderärzt:in passen, wie zum Beispiel die oben beschriebene Polaritätsanalyse. In unserer Praxis (HF) bieten wir Familien eine pädiatrische Grundversorgung mit Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen nach dem schweizerischen Impfplan, Hüftultraschall und üblichen Laboruntersuchungen. Der einzige Unterschied ist, dass wir virale, psychosomatische und wenn indiziert auch andere Erkrankungen homöopathisch behandeln. Wir sehen durchschnittlich etwa 45 Patient:innen pro Tag. Früher bewältigte ich dies alleine, heute mit der tatkräftigen Unterstützung einer jungen Kollegin und einer Assistenzärztin. Für die Behandlung einer akuten Erkrankung brauchen wir 15 bis 20 Minuten, bei den deutlich selteneren chronischen Erkrankungen dauert die Mittelbestimmung etwas länger, meist aber nicht mehr als 30 Minuten.

Das praktische Vorgehen unterscheidet sich nur wenig vom üblichen kinderärztlichen Prozedere: Bevor wir eine homöopathische Behandlung beginnen, machen wir eine kurze Anamnese, untersuchen das Kind, veranlassen, wenn nötig, entsprechende Laboruntersuchungen und stellen eine Diagnose. Ist die Indikation zur Homöopathie gegeben, so ermitteln wir mit Hilfe einer Checkliste die Modalitäten des:der Patient:in, also die natürlichen Faktoren, die den Zustand bessern oder verschlechtern. Typische Modalitäten sind z.B. der Einfluss von frischer Luft, Kälte, Wärme, Körperstellung (Liegen, Sitzen, Stehen), Bewegung, Anstrengung, Hunger, Durst, Verlangen nach kalten- oder warmen Getränken, etc. Das geht einfach und schnell und mit der Polarity-Analysis Software(47) können wir die Checkliste auch gleich in die Mittelbestimmung umsetzen. Das Resultat ist eine homöopathische Differentialdiagnose, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Die Behandlung erfolgt dann mit dem bestpassenden Arzneimittel als Einzeldosis, die wir heute am Tag 2 und 3 der Behandlung wiederholen, und einer Reservedosis eines alternativen Homöopathikums, welche die Eltern dem Kind geben können, wenn die Besserung am 4. Tag nicht wenigstens 50% beträgt. Die Wiederholungen des ersten Mittels sind neu. Wir machen sie, weil sich nach unserer Beobachtung seit einigen Jahren offenbar die Wirkungsdauer der Arzneimittel verkürzt hat, eventuell aufgrund der Zunahme ubiquitärer elektromagnetischer Felder verschiedener elektronischer Geräte.

Die individualisierte homöopathische Behandlung

Das beschriebene Vorgehen entspricht einer an die individuelle Reaktion des:der Patient:in angepassten Behandlung der Krankheit. Es gibt somit nicht einfach ein Arzneimittel für die Mononucleosis infectiosa, für Scharlach, oder für eine Otitis media. Die spezifischen Modalitäten des:der Patient:in bestimmen, welches Mittel gegeben wird. Ein Kind mit Mononucleosis infectiosa erhält z.B. Mezereum, ein anderes Hepar sulphuris, wieder ein anderes Phosphorus, immer in hohen Potenzen (in der Regel C 200), so dass nach unserer Erfahrung keine Nebenwirkungen entstehen können (die Potenzhöhe, z.B. C 200, gibt an, mit wie vielen Verdünnungs- und Verschüttelungsschritten das Arzneimittel hergestellt wurde).

Eine schnelle Heilung bei akuten Erkrankungen ist üblich, wenn das Mittel richtig gewählt wurde. Ist die Heilung nur langsam und schleppend, so handelt es sich eher um einen Spontanverlauf bei ungenauer Mittelwahl.

Die individualisierte Behandlung ist das Beste, was wir unseren Patient:innen bieten können. Sie setzt gute homöopathische Kenntnisse voraus. Für erste eigene Versuche mit der Homöopathie bieten sich einige sogenannte «bewährte Indikationen» an.

Bewährte Indikationen

Von bewährten Indikationen sprechen wir, wenn ein bestimmtes Krankheitsbild oder Symptom öfters (leider aber nicht immer) auf ein spezifisches, nicht individualisiertes Arzneimittel anspricht (Tabelle 1). Damit diese bewährten Indikationen effizient behandelt werden können, macht es Sinn, wenn die hier erwähnten Arzneimittel in der entsprechenden Potenzhöhe in der Praxis auf Lager vorhanden sind.

Die folgenden Mittel kommen in Frage: Ignatia C 200, Gelsemium C 200, Argentum nitricum C 200, Aconitum C 200, Lycopodium C 200, Ipecacuanha C 200, Senna C 200, Arnika C 30, Hypericum C 30 und Hepar sulphuris C 30.

Die Einzeldosen können in Pulvertüten von 6×9 cm Grösse abgefüllt und beschriftet werden. Für die repetitive Abgabe eignen sich Originalpackungen der Hersteller, die auch rezeptiert werden können.

Komplexmittel

Im Handel werden oft homöopathische Komplexmittel angeboten, d.h. Mischungen verschiedener Arzneimittel, die bei einer bestimmten Indikation helfen sollen. Hier erfolgt die Mittelwahl anhand der vorliegenden Krankheit und nicht entsprechend der individuellen Symptomatik/Reaktion der Patient:in. Patient:innen berichten sporadisch über Besserungen durch Komplexmittel, die sie in Eigenregie einsetzen. In unserer Praxis sind wir davon abgekommen, weil die Patient:innen nach längerer Komplexmittelbehandlungen nicht mehr gleich gut auf homöopathische Einzelmittel reagierten. Die wissenschaftliche Studienlage zur nicht-individualisierten Homöopathie ist uneinheitlich(35).

Wie kann man die Homöopathie erlernen?

Der Schweizerische Verein Homöopathischer Ärztinnen und Ärzte (SVHA) bietet in der SVHA-Academy eine umfassende Homöopathie-Ausbildung an, die aus einem Einführungskurs und vier Wochenend-Modulen besteht, über zwei Jahre verteilt. Darin wird auch die Polaritätsanalyse abgehandelt. Die Ausbildung kann problemlos berufsbegleitend absolviert werden. Sie führt zum «Fähigkeitsausweis Homöopathie SIWF», der auch zur Abrechnung homöopathischer Leistungen über die Grundversicherung berechtigt. Homöopathische Arzneimittel werden aber auch ohne Fähigkeitsausweis durch die Grundversicherung erstattet.

Alternativ kann man die Polaritätsanalyse durch ein Selbststudium erlernen. Hierfür können das Lehrbuch «Die Polaritätsanalyse in der Homöopathie»(46) und die «Polarity Analysis Software»(47) dienen, die beide günstig erhältlich sind. Im Buch findet sich eine grosse Anzahl an Übungsfällen, deren Lösung bereits etwas Routine in der Mittelbestimmung bewirkt. Auf Englisch gibt es zudem Online-Kurse in Polaritätsanalyse(51).

Zum Kennenlernen der Arzneimittel empfiehlt sich das «Handbuch der homöopathischen Leitsymptome»(52),wobei man sich fürs erste auf etwa 40 wichtige Arzneimittel beschränken kann (Liste beim Erstautor erhältlich).

Als weitere Vertiefung kommt eine Praxisassistenz in einer pädiatrisch-homöopathischen Praxis in Frage, in der das Handwerk gründlich erlernt werden kann.

Fazit

Die Homöopathie bringt eine enorme Bereicherung der Therapiemöglichkeiten in die pädiatrische Praxis, vor allem auch für Krankheiten, bei denen konventionell nur symptomatische Massnahmen zur Verfügung stehen. Sie macht die Arbeit vielseitig und abwechslungsreich, und führt immer wieder zu befriedigenden Resultaten. Zusammen mit der Möglichkeit, wenn nötig auch konventionell zu behandeln, kommt sie dem Bedürfnis vieler Eltern nach einer integrativen Medizin sehr entgegen.

Referenzen

- Bundesamt für Statistik. Schweizerische Gesundheitsbefragung, Ergebnisse und Publikationen, Komplementärmedizinische Konsultationen. Available from: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/erhebungen/sgb/ergebnisse-publikationen.assetdetail.30305933.html.

- Klein SD, Torchetti L, Frei-Erb M, Wolf U. Usage of Complementary Medicine in Switzerland: Results of the Swiss Health Survey 2012 and Development Since 2007. Plos One. 2015;10(10).

- Meier-Girard D, Luthi E, Rodondi PY, Wolf U. Prevalence, specific and non-specific determinants of complementary medicine use in Switzerland: Data from the 2017 Swiss Health Survey. PLoS One. 2022;17(9):e0274334.

- Adams D, Dagenais S, Clifford T, Baydala L, King WJ, Hervas-Malo M, et al. Complementary and alternative medicine use by pediatric specialty outpatients. Pediatrics. 2013;131(2):225-32.

- Casini F, Scaltrito F, Grimaldi MT, Pop TL, Calcaterra V, Zuccotti GV, et al. Use of complementary and alternative medicine in children affected by oncologic, neurologic and liver diseases: a narrative review. Ital J Pediatr. 2023;49(1):152.

- Dannemann K, Hecker W, Haberland H, Herbst A, Galler A, Schafer T, et al. Use of complementary and alternative medicine in children with type 1 diabetes mellitus – prevalence, patterns of use, and costs. Pediatr Diabetes. 2008;9(3 Pt 1):228-35.

- Gottschling S, Gronwald B, Schmitt S, Schmitt C, Langler A, Leidig E, et al. Use of complementary and alternative medicine in healthy children and children with chronic medical conditions in Germany. Complement Ther Med. 2013;21 Suppl 1:S61-9.

- Huber BM, von Schoen-Angerer T, Hasselmann O, Wildhaber J, Wolf U. Swiss paediatrician survey on complementary medicine. Swiss Med Wkly. 2019;149:w20091.

- Luthi E, Diezi M, Danon N, Dubois J, Pasquier J, Burnand B, et al. Complementary and alternative medicine use by pediatric oncology patients before, during, and after treatment. BMC Complement Med Ther. 2021;21(1):96.

- Magi T, Kuehni CE, Torchetti L, Wengenroth L, Luer S, Frei-Erb M. Use of Complementary and Alternative Medicine in Children with Cancer: A Study at a Swiss University Hospital. PLoS One. 2015;10(12):e0145787.

- Moenkhoff M, Baenziger O, Fischer J, Fanconi S. Parental attitude towards alternative medicine in the paediatric intensive care unit. Eur J Pediatr. 1999;158(1):12-7.

- Scheidegger UA, Fluck CE, Scheidegger K, Diem P, Mullis PE. [Role of complementary medicine in type 1 diabetes mellitus in two Swiss centres]. Praxis (Bern 1994). 2009;98(18):1001-5.

- Schutze T, Langler A, Zuzak TJ, Schmidt P, Zernikow B. Use of complementary and alternative medicine by pediatric oncology patients during palliative care. Support Care Cancer. 2016;24(7):2869-75.

- Zuzak TJ, Zuzak-Siegrist I, Rist L, Staubli G, Simoes-Wust AP. Medicinal systems of complementary and alternative medicine: a cross-sectional survey at a pediatric emergency department. J Altern Complement Med. 2010;16(4):473-9.

- Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über die vereinfachte Zulassung und das Meldeverfahren von Komplementär- und Phytoarzneimitteln vom 7. September 2018.

- European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 11th Edition2023.

- HAB: Homöopathisches Arzneibuch 2015. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag; 2015.

- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pharmacopée française, 11e edition2024.

- Schulz VM, Ucker A, Scherr C, Tournier A, Jager T, Baumgartner S. Systematic review of conceptual criticisms of homeopathy. Heliyon. 2023;9(11):e21287.

- Institut für Komplementäre und Integrative Medizin Universität Bern. Übersichten zum Stand der Forschung, Homöopathie. Available from: https://www.ikim.unibe.ch/forschung/uebersichten_zum_stand_der_forschung/homoeopathie/index_ger.html.

- Klein SD, Wurtenberger S, Wolf U, Baumgartner S, Tournier A. Physicochemical Investigations of Homeopathic Preparations: A Systematic Review and Bibliometric Analysis-Part 1. J Altern Complement Med. 2018;24(5):409-21.

- Tournier A, Klein SD, Würtenberger S, Wolf U, Baumgartner S. Physicochemical Investigations of Homeopathic Preparations: A Systematic Review and Bibliometric Analysis-Part 2. J Altern Complement Med. 2019;25(9):890-901.

- Tournier A, Wurtenberger S, Klein SD, Baumgartner S. Physicochemical Investigations of Homeopathic Preparations: A Systematic Review and Bibliometric Analysis-Part 3. J Altern Complement Med. 2021;27(1):45-57.

- Clausen J, van Wijk R, Albrecht H. Geographical and temporal distribution of basic research experiments in homeopathy. Homeopathy. 2014;103(3):193-7.

- Van Wijk R, Albrecht H. Classification of systems and methods used in biological basic research on homeopathy. Homeopathy. 2007;96(4):247-51.

- Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies-A systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2007;15(2):128-38.

- Bellavite P, Conforti A, Pontarollo F, Ortolani R. Immunology and homeopathy. 2. Cells of the immune system and inflammation. Evid Based Complement Alternat Med. 2006;3(1):13-24.

- Ücker A, Baumgartner S, Sokol A, Huber R, Doesburg P, Jager T. Systematic Review of Plant-Based Homeopathic Basic Research: An Update. Homeopathy. 2018;107(2):115-29.

- Bonamin LV, Endler PC. Animal models for studying homeopathy and high dilutions: Conceptual critical review. Homeopathy. 2010;99(1):37-50.

- Bonamin LV, Cardoso TN, de Carvalho AC, Amaral JG. The use of animal models in homeopathic research–a review of 2010-2014 PubMed indexed papers. Homeopathy. 2015;104(4):283-91.

- Linde K, Jonas WB, Melchart D, Worku F, Wagner H, Eitel F. Critical Review and Meta-Analysis of Serial Agitated Dilutions in Experimental Toxicology. Hum Exp Toxicol. 1994;13:481-92.

- Bellavite P, Conforti A, Marzotto M, Magnani P, Cristofoletti M, Olioso D, et al. Testing homeopathy in mouse emotional response models: pooled data analysis of two series of studies. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:954374.

- Endler PC, Scherer-Pongratz W, Harrer B, Lingg G, Lothaller H. Amphibians and ultra high diluted thyroxine–further experiments and re-analysis of data. Homeopathy. 2015;104(4):250-6.

- Gaertner K, Loef M, Frass M, Mittal R, Khurana A, Manchanda R, et al. Bibliography of Homeopathic Intervention Studies (HOMIS) in Human Diseases. J Integr Complement Med. 2023;29(1):14-21.

- Hamre HJ, Glockmann A, von Ammon K, Riley DS, Kiene H. Efficacy of homoeopathic treatment: Systematic review of meta-analyses of randomised placebo-controlled homoeopathy trials for any indication. Syst Rev. 2023;12(1):191.

- Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, Clausen J, Moss S, Davidson JR, et al. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2014;3:142.

- Linde K, Melchart D. Randomized controlled trials of individualized homeopathy: a state-of-the-art review. J Altern Complement Med. 1998;4(4):371-88.

- Mathie RT, Ramparsad N, Legg LA, Clausen J, Moss S, Davidson JR, et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2017;6(1):63.

- Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. The Lancet. 1997;350(September 20):834-43.

- Cucherat M, Haugh MC, Gooch M, Boissel JP. Evidence of clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. HMRAG. Homeopathic Medicines Research Advisory Group. Eur J Clin Pharmacol. 2000;56(1):27-33.

- Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, Juni P, Dorig S, Sterne JA, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet. 2005;366(9487):726-32.

- Ostermann T, Burkart J, De Jaegere S, Raak C, Simoens S. Overview and quality assessment of health economic evaluations for homeopathic therapy: an updated systematic review. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2024;24(1):117-42.

- Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials. Pediatr Infect Dis J. 2003;22(3):229-34.

- Jacobs J, Guthrie BL, Montes GA, Jacobs LE, Mickey-Colman N, Wilson AR, et al. Homeopathic combination remedy in the treatment of acute childhood diarrhea in honduras. J Altern Complement Med. 2006;12(8):723-32.

- Frei H, Everts R, von Ammon K, Kaufmann F, Walther D, Hsu-Schmitz SF, et al. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005;164(12):758-67.

- Frei H. Die Polaritätsanalyse in der Homöopathie. Kandern: Narayana-Verlag; 2014.

- Frei H. Polarity analysis: accurate homeopathic remedy selection software. Available from: https://polarity-analysis.com.

- Frei H, Thurneysen A. Homeopathy in acute otitis media in children: treatment effect or spontaneous resolution? Br Homeopath J. 2001;90(4):180-2.

- Frei H. Polarity analysis, a new approach to increase the precision of homeopathic prescriptions. Homeopathy. 2009;98(1):49-55.

- Frei H. H1N1-Influenza, A Prospective Outcome Study with Polarity Analysis. American Journal of Homeopathic Medicine. 2014;107(3):114-122.

- Shannon T, Allen K, Knapp M, inquiries@polarityanalysis.com

- Morrison R. Handbuch der homöopathischen Leitsymptome. Gross Wittensee: Kröger-Verlag; 1993.